タイポグラフィの定義

スタンレー・アーサー・モリソンおじさんによれば、タイポグラフィの定義は以下の2点です。

- ・特定の目的にしたがって印刷材料を正しく配置する技

- ・読者が本文を正しく理解できるよう文字を並べ、余白を配置し、活字書体を使う技

技(わざ)なんです

またタイポグラフィの定義の中で使われている「活字」とは規格化された文字のことを指します。活字書体とは手書きの文字とは異なり、見た目が統一されている文字のことです。活字の規格は以下のように複数存在します。

- ・Point(1Point=1/72 inch)

- ・Q数(1Q=0.25mm)

- ・号数(5号=10.5ポイント)

- ・Pixel

これらのよくある規格は文字の大きさを示すという意味では同じですが、1単位の大きさが少しづつ異なります。

結構この世界に入りたての頃は迷いました。

PointとQ数までは何となくわかったのですが号数には参りましたね。

タイポグラフィの定義が誕生した活版印刷全盛期の15世紀当初は、活字を組板を用いて余白を加味した上で印刷する必要がありました。

互換票みたいな透明の定規を使ってちまちまやってたんです

つまるところタイポグラフィでは規格化された書体・余白を用いる必要があったようです。

タイポグラフィっての元々は活版印刷に用いられた定義でして…

一方、今ではWebサイト・Webデザインの登場を含めたデジタ化によって、タイポグラフィは印刷物だけではなく、文字に関わるもの全般を指すようになっています。

このような時代の流れから、タイポグラフィには以下の2つの意味が含まれるようになっています。

文字組みにおける視覚処理全般。制作物に合ったイメージのフォントを選んで、適切な太さと大きさにすることや、読みやすい行間に調整することが含まれる。

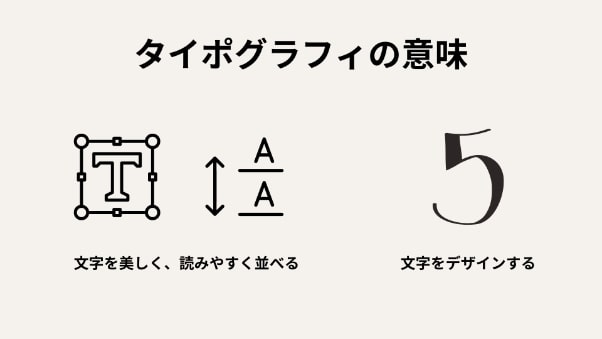

- ・文字を美しく、読みやすく並べること(配置すること)

- ・文字をデザインすること

文字をアートの様にデザインとして扱うこと。オリジナルの文字を作る作字(レンダリング)が含まれる。

(頭が痛くなってきたと思いますが)ここまでは一気に読まなくちゃ次に進めない。

昔々の写植やさんは結構一文字づつ詰めたりだの話したりだのをやってたんですが、

逆にデジタルな書体が一気にそういった技術を壊してしまった。